Per decenni, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) è servito come testo fondamentale per la psichiatria, dettando come le malattie mentali vengono classificate, diagnosticate e trattate. Ma questa antica “bibbia” della salute mentale si trova ad affrontare una rivalutazione critica. L’American Psychiatric Association (APA) sta prendendo in considerazione revisioni radicali che potrebbero alterare radicalmente il modo in cui i disturbi psicologici vengono compresi e affrontati.

Le origini del DSM risiedono in uno sforzo della metà del XX secolo per standardizzare la terminologia psichiatrica. Nel 1980, con la pubblicazione del DSM-III, il numero dei disturbi riconosciuti era salito a quasi 300. Questa espansione consolidò il ruolo del DSM come forza guida nella pratica clinica, nella ricerca e persino nella fatturazione assicurativa. Tuttavia, il manuale è stato a lungo criticato per la sua mancanza di rigore scientifico, e alcuni sostengono che le sue categorie non siano in linea con la realtà biologica sottostante.

Le modifiche proposte mirano ad affrontare questi problemi di lunga data. Il problema principale è che l’attuale struttura del DSM si basa su categorie distinte – disturbo depressivo maggiore, disturbo bipolare di tipo I, disturbo da stress post-traumatico – mentre le neuroscienze e la genetica suggeriscono sempre più che questi confini sono artificiali. Sebbene le diagnosi possano essere affidabili (più medici spesso saranno d’accordo su di esse), potrebbero non essere valide (riflettendo le vere differenze biologiche sottostanti).

La revisione proposta dall’APA prevede la concessione ai medici di una maggiore flessibilità nella diagnosi. Invece di imporre un’etichetta rigida, i medici potrebbero descrivere un paziente come affetto da “depressione” senza specificare il sottotipo esatto. Ciò potrebbe ridurre la “lista della spesa” delle diagnosi che talvolta ricevono i pazienti, che potrebbero non essere sempre accurate. Le revisioni incoraggerebbero anche i medici a incorporare fattori contestuali – come i senzatetto o le condizioni mediche di base – nelle valutazioni.

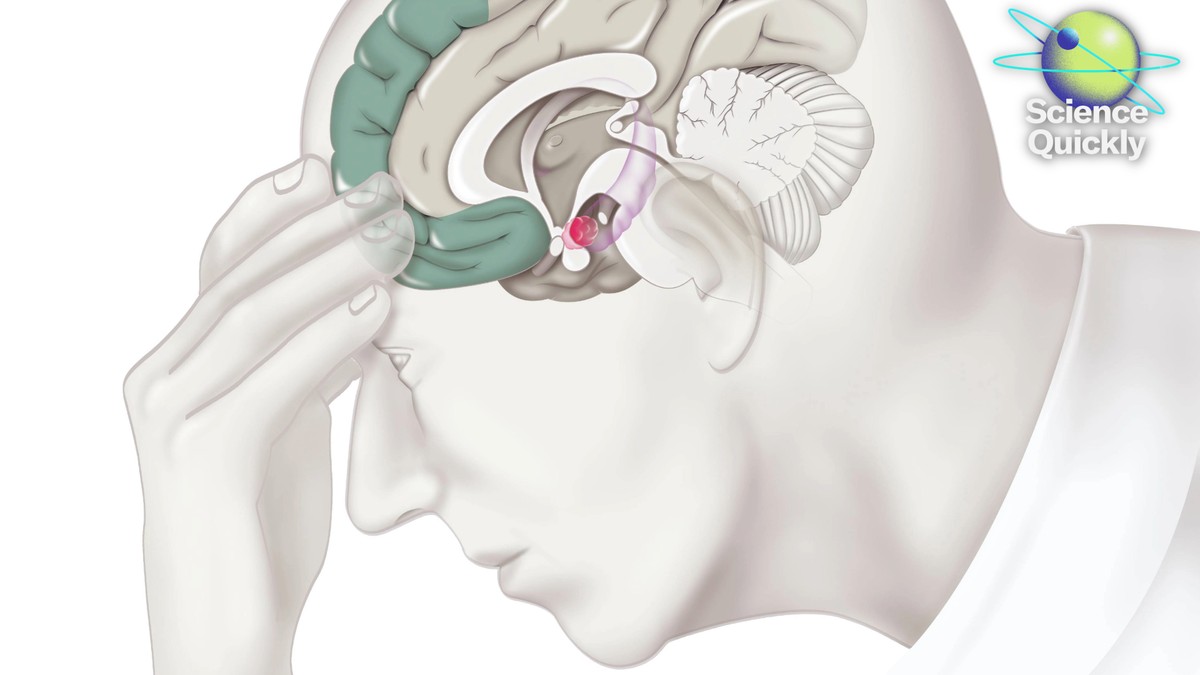

Forse l’idea più ambiziosa è l’inclusione di biomarcatori: esami del sangue o scansioni cerebrali che potrebbero teoricamente rivelare le basi fisiche della malattia mentale. Tuttavia, ciò rimane in gran parte teorico, poiché attualmente mancano biomarcatori affidabili per la maggior parte delle condizioni. L’unica eccezione è l’Alzheimer, che si trova a cavallo del confine tra psichiatria e neurologia.

Gli esperti rimangono scettici. I critici sostengono che modificare la struttura del DSM non risolverà il problema fondamentale: la sua dipendenza da sintomi soggettivi piuttosto che da marcatori biologici oggettivi. Il divario tra la presentazione clinica e la biologia sottostante rimane ampio e la speranza di identificare chiare firme genetiche o neurali per disturbi specifici non si è concretizzata.

Il DSM ha due scopi chiave: trattamento clinico e ricerca scientifica. Mentre i ricercatori si allontanano sempre più dalle rigide categorie diagnostiche per concentrarsi su gruppi di sintomi più ampi, i medici hanno ancora bisogno di un sistema per la diagnosi, la fatturazione e un’efficace cura del paziente.

Nonostante le critiche, lo smantellamento del DSM non è un’opzione praticabile. Il sistema è troppo profondamente radicato nelle infrastrutture sanitarie. L’obiettivo ora è trovare un equilibrio tra validità scientifica e utilità pratica, un compito che richiede il riconoscimento dei limiti delle conoscenze attuali pur continuando a perfezionare il processo diagnostico.

In definitiva, il futuro della diagnosi delle malattie mentali risiede nel colmare il divario tra esperienza soggettiva e realtà oggettiva, una sfida che richiederà ricerca continua, valutazione critica e volontà di adattarsi all’evoluzione della nostra comprensione del cervello.