Durante décadas, el Manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales (DSM) ha servido como texto fundamental para la psiquiatría, dictando cómo se clasifican, diagnostican y tratan las enfermedades mentales. Pero esta antigua “biblia” de la salud mental se enfrenta a una reevaluación crítica. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) está considerando revisiones radicales que podrían alterar fundamentalmente la forma en que se entienden y abordan los trastornos psicológicos.

Los orígenes del DSM se encuentran en un esfuerzo de mediados del siglo XX por estandarizar la terminología psiquiátrica. En 1980, con la publicación del DSM-III, el número de trastornos reconocidos se había disparado a casi 300. Esta expansión solidificó el papel del DSM como fuerza orientadora en la práctica clínica, la investigación e incluso la facturación de seguros. Sin embargo, el manual ha sido criticado durante mucho tiempo por su falta de rigor científico, y algunos argumentan que sus categorías no se alinean con la realidad biológica subyacente.

Los cambios propuestos tienen como objetivo abordar estos problemas de larga data. El problema central es que la estructura actual del DSM se basa en categorías distintas (trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar I, trastorno de estrés postraumático), mientras que la neurociencia y la genética sugieren cada vez más que estos límites son artificiales. Si bien los diagnósticos pueden ser confiables (varios médicos a menudo estarán de acuerdo en ellos), es posible que no sean válidos (lo que refleja verdaderas diferencias biológicas subyacentes).

La revisión propuesta por la APA incluye permitir a los médicos una mayor flexibilidad en el diagnóstico. En lugar de imponer una etiqueta rígida, los médicos podrían describir a un paciente como si sufriera “depresión” sin especificar el subtipo exacto. Esto podría reducir la “lista larga” de diagnósticos que a veces reciben los pacientes, que pueden no siempre ser precisos. Las revisiones también alentarían a los médicos a incorporar factores contextuales, como la falta de vivienda o condiciones médicas subyacentes, en las evaluaciones.

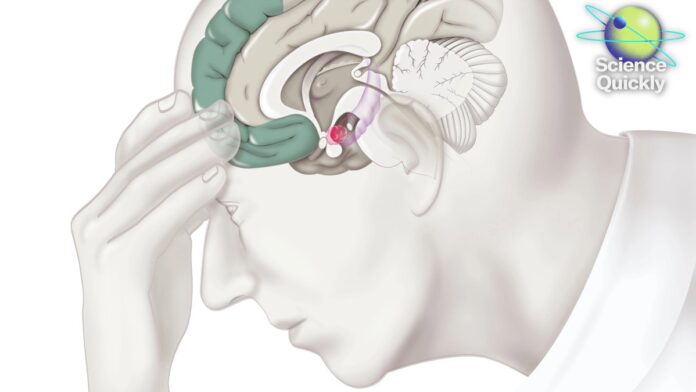

Quizás la idea más ambiciosa sea la inclusión de biomarcadores: análisis de sangre o escáneres cerebrales que, en teoría, podrían revelar las bases físicas de las enfermedades mentales. Sin embargo, esto sigue siendo en gran medida teórico, ya que actualmente faltan biomarcadores fiables para la mayoría de las enfermedades. La única excepción es el Alzheimer, que se sitúa en la línea entre la psiquiatría y la neurología.

Los expertos siguen siendo escépticos. Los críticos argumentan que modificar la estructura del DSM no solucionará el problema fundamental: su dependencia de síntomas subjetivos en lugar de marcadores biológicos objetivos. La brecha entre la presentación clínica y la biología subyacente sigue siendo enorme, y la esperanza de identificar firmas genéticas o neuronales claras para trastornos específicos no se ha materializado.

El DSM tiene dos propósitos clave: tratamiento clínico e investigación científica. Si bien los investigadores se alejan cada vez más de las categorías de diagnóstico rígidas para centrarse en grupos de síntomas más amplios, los médicos todavía necesitan un sistema de diagnóstico, facturación y atención eficaz al paciente.

A pesar de las críticas, desmantelar el DSM no es una opción viable. El sistema está demasiado profundamente arraigado en la infraestructura sanitaria. El objetivo ahora es encontrar un equilibrio entre la validez científica y la utilidad práctica, una tarea que requiere reconocer las limitaciones del conocimiento actual y al mismo tiempo seguir perfeccionando el proceso de diagnóstico.

En última instancia, el futuro del diagnóstico de enfermedades mentales radica en cerrar la brecha entre la experiencia subjetiva y la realidad objetiva, un desafío que requerirá investigación continua, evaluación crítica y voluntad de adaptarse a medida que evoluciona nuestra comprensión del cerebro.